thématiques abordées et explications

La planification de l’entrainement joue un rôle central dans la performance sportive. Dans les sports collectifs, la planification est majoritairement construite à l’échelle du microcycle (de la semaine). Ses objectifs principaux sont généralement de permettre la récupération du match précédent, de maintenir, voire de développer le potentiel physique des athlètes, ainsi que de les préparer pour assurer la performance lors du match suivant.

Récemment, l’utilisation de la planification tactique s’est répandue à travers la majorité des équipes de haut niveau. Cette méthodologie propose de réaliser des charges légères en début de semaine, orientée vers la récupération. S’en suivent des charges élevées, 4 et 3 jours avant le match suivant, s’orientant sur les qualités physiques de force, et aérobie, respectivement. Lors des deux dernières journées avant le match, l’objectif s’oriente alors sur un affutage. À J-2, la séance s’oriente sur la qualité de vitesse avec une diminution de la charge d’entrainement en comparaison des deux journées précédentes. Enfin, à J-1, la charge de travail diminue encore.

La littérature scientifique semble rapporter une utilisation semblable de cette méthodologie dans les centres de formation, et dans les équipes professionnelles. Pourtant, les objectifs de ces populations sont distincts. Les centres de formation doivent combler l’écart technique, tactique et physique entre leurs joueurs et les professionnels. En effet, lorsque l’on regarde l’évolution du football au cours des décennies passées, on observe une évolution de ces demandes. Pour ce qui est de la dimension physique, sur laquelle nous nous sommes concentrés tout au long de ce travail de thèse, entre les saisons 2006/07 et 2012/13 en Premier League, les distances parcourues à haute intensité, le nombre d’actions réalisé à haute intensité, et la distance parcourue en sprint ont respectivement augmenté de 29%, 49% et 8%. Dans le même temps, la distance totale parcourue n’a subi qu’une augmentation triviale de 2%. Cette observation se confirme encore aujourd’hui dans une étude récente entre les saisons 2012/13 et 2018/19 en Espagne. Cette étude a montré une légère baisse de la distance totale parcourue, pour une augmentation du nombre d’efforts à haute intensité comprise entre 9% et 15% selon les postes. Aussi, en prenant en compte le taux d’augmentation annuel sur ces 20 dernières années, il est prédit que cette évolution se poursuive d’ici 2030.

De ce fait, le développement doit représenter une partie significative de l’entrainement en centre de formation. Cette partie de l’entrainement ne doit pourtant pas entraver la performance compétitive. Les équipes professionnelles quant à elles, se focalisent sur la performance compétitive. Ces objectifs distincts devraient alors mener à des planifications différentes du microcycle.

L'objectif de ce travail de thèse était donc de réaliser un état des lieux des stratégies de planification du microcycle dans les centres de formation de football français, et d'explorer des alternatives permettant d'optimiser le développement physique sans compromettre la performance compétitive des joueurs.

Notre première étude a alors été réalisée sous forme de questionnaire afin de connaître la planification physique typique dans les centres de formation français.

Cette étude avait pour but de connaître :

- l’importance du développement physique par rapport à l’importance de la compétition

- La difficulté attendue, l’importance physique, et la durée de chaque séance d’entrainement

- Les objectifs physiques, ainsi que les qualités physiques travaillées lors de chaque entrainement

- Les contenus d’entrainement intégrés, et dissociés pour satisfaire ces objectifs.

Lire : Planification physique hebdomadaire typique dans les équipes de football des centres de formation français : une enquête

Nos résultats nous ont permis de montrer que la vaste majorité des préparateurs physiques (95%) mettent en avant le développement physique plutôt que le résultat compétitif lors de la construction de leur planification du microcycle. Pourtant, les centres de formation semblent adhérer aux principes de la planification tactique de manière identique à ce qui est rapporté dans la littérature scientifique chez les professionnels. Les charges de travail augmentent progressivement au cours de la semaine pour réaliser deux jours dédiés au développement à J-4 et J-3, avant de réduire significativement les charges de travail à J-2 et J-1. Les qualités physiques travaillées chaque jour entre J-4 (aérobie/force), J-3 (aérobie/force/vitesse), et J-2 (vitesse) correspondent également aux principes de la planification tactique.

De plus, les contenus d’entrainement utilisés peuvent parfois sembler trop peu intenses pour satisfaire l’objectif de développement. Lorsque le développement de la qualité de force est recherché, nous aurions pu nous attendre à avoir de nombreuses réponses favorisant la réalisation de séances de musculation. Cependant nos résultats montrent qu’en moyenne, les équipes de centre de formation réalisent moins d’une séance par semaine. De manière générale, les contenus d’entrainement dissociés ne semblent pas favorisés bien que le développement physique soit recherché.

Aussi, lorsque nous regardons certaines séances comme la veille de match, où l’affutage est recherché, les contenus d’entrainement peuvent sembler trop exigeants. L’utilisation de travail de vivacité et de jeux réduits pourrait avoir un impact négatif dans un objectif d’affutage. La conclusion de ce travail semble être que les centres de formation français adhèrent quasi exclusivement à la planification tactique, et de ce fait ont tous une planification similaire du microcycle compétitif.

Notre deuxième étude proposait alors de tester une planification des charges d'entrainement modifiée par rapport à la planification typique, en inversant les charges d’entrainement de J-3 et J-2. De manière typique, les charges d'entrainement dédiées au développement sont placées à J-4 et J-3, avant de les réduire à partir de J-2. L'objectif de cette inversion des charges entre J-3 et J-2 était de réaliser la seconde journée de développement (à J-2) avec moins de fatigue grâce à la journée à charge réduite (à J-3) entre les deux journées de développement durant la planification modifiée.

Nous nous demandions si le fait de réaliser consécutivement ces charges comme dans la planification typique, ne diminuait pas les performances des joueurs lors de la seconde journée de développement, à J-3. Du fait des charges importantes à J-4, une fatigue pourrait naturellement apparaître à J-3, diminuant donc le potentiel de performance des joueurs. En inversant les charges de J-3 et J-2, et donc en proposant une charge plus légère entre les journées de développement, nous pouvions penser que les joueurs seraient dans un état de forme supérieur pour réaliser les charges proposées lors de la seconde journée à charges élevées. Cela pourrait se traduire par une augmentation des distances parcourues à haute intensité du fait que cette séance recherche prioritairement le développement de la vitesse, et donc un développement accru à long terme.

Cependant, la place de cette seconde journée de développement par rapport au match dans le cas de cette planification modifiée (à J-2) pouvait poser question quant à son impact sur l’état de forme le jour du match. Nous émettions alors l’hypothèse qu’une augmentation des charges externes à haute intensité serait observable, lors de la seconde journée à charges élevées, sans modification de l’état de forme compétitif, deux jours de récupération étant suffisant.

Cette étude a permis de mettre en avant la supériorité de la planification modifiée sur les distances parcourues à haute intensité lors de la seconde journée visant le développement, pouvant entrainer à long terme une optimisation du développement des joueurs. De plus, contrairement à ce qui est proposé par la plupart des planifications utilisées dans le football moderne, le fait de débuter l'affutage à J-1 (dans le cas de la planification modifiée) plutôt qu'à J-2 (dans le cas de la planification typique) entrainait un état de forme supérieur le jour du match, attesté par un temps inférieur sur 10m, et une augmentation de l’état de forme subjectif via un questionnaire Hooper.

Lire : Influence d'une planification du microcycle modifiée par rapport à une planification typique sur les charges externes hebdomadaires et l’état de forme le jour du match chez des joueurs de football élite d’un centre de formation.

Plutôt que de conclure sur la supériorité de cette planification modifiée par rapport à la planification traditionnelle, cette étude offre de nouvelles perspectives. En effet, nos résultats démontrent qu’il existe d’autres organisations de la planification de la semaine permettant de satisfaire les objectifs avancés par les staffs, de développement et de capacité de performance compétitive. En accord avec le principe fondamental de variation, nous pouvons nous demander si cette planification modifiée est réellement supérieure à la planification typique, ou si la simple variation par rapport à l’habitude des joueurs a permis ces améliorations.

Dans un souci de respect de ce principe fondamental de l’entrainement, cette étude propose alors que les staffs puissent choisir diverses organisations de la planification du microcycle (selon leur contexte d’intervention, les divers cycles d’entrainement, …), sans changement drastique sur la capacité de performance compétitive, et avec un développement potentiellement accru. Nous pouvons alors nous demander si, au-delà de l’évolution des charges d’entrainements, les contenus proposés pourraient être modifiés au cours de la semaine, et s’ils pourraient contribuer à ajouter de la variation au sein de la planification en football.

Notre troisième étude s'est alors intéressée à l’ordre des séances au cours du microcycle, et plus particulièrement, les qualités physiques dont le développement est recherché lors des séances visant le développement physique. D’après les réponses du questionnaire de l’étude n°1, les préparateurs physiques recherchent majoritairement le développement aérobie lors de la première journée à charge élevée, puis de la vitesse lors de la seconde. Nous avons donc réutilisé la planification modifiée vu précédemment qui s’était montrée supérieure à la planification typique.

Dans cette nouvelle étude explorant l’impact de l’ordre des séances à charges élevées, nous avons donc comparé une planification recherchant le développement aérobie à J-4 et de la vitesse à J-2, avec une planification commençant par le développement de la vitesse à J-4, puis aérobie à J-2. Nous nous sommes alors focalisés sur les distances parcourues sur ces séances dédiées au développement physique, ainsi que l’état de forme entrainé le jour du match. Nous émettions l'hypothèse que les joueurs parcourraient des distances supérieures pour chaque séance lorsque celles-ci sont placées en début de semaine, à J-4, plutôt qu'à J-2, du fait de l'état de forme significativement supérieur. Nous émettions également l'hypothèse que ces changements n'impacteraient pas la performance compétitive.

En accord avec les hypothèses que nous émettions, cette étude aura permis de montrer que les séances d’entrainement (et donc les qualités physiques dont le développement est recherché) produisent des charges externes accrues lorsqu’elles sont placées lors de la première journée à charges élevées (à J-4, plutôt qu’à J-2). En effet, chaque qualité démontrait des distances parcourues supérieures dans les zones de vitesse dont le développement est recherché en début de semaine (vitesse de moyenne et haute intensité pour la qualité aérobie – vitesse de haute et très haute intensité pour la qualité de vitesse).

Lire : Influence de l’ordre des séances du microcycle compétitif sur les charges externes hebdomadaires et l’état de forme le jour du match chez des joueurs de football élite d’un centre de formation.

Cela s’explique notamment par l’état de forme possiblement supérieur lors de la première journée à charges élevées, en comparaison de la seconde. Aussi, il est intéressant de noter que l’état de forme compétitif n’a pas été impacté par ces modifications de la planification du microcycle. Cette étude a alors des implications très importantes pour la construction de la planification hebdomadaire dans le football. En accord avec l’étude précédente ayant montré que d’autres prescriptions des charges de travail pouvaient être utilisées dans le microcycle, d’autres organisations des contenus le peuvent aussi. Contrairement aux principes proposés par la planification tactique, inverser l’ordre des qualités physiques dans la semaine n’a pas engendré de modifications de l’état de forme compétitif.

De plus, ces modifications de la planification ont permis de mettre en avant la nécessité d’être dans un état de forme optimal afin d ’accroitre les charges externes dont le développement est visé, si l’on conserve les contenus utilisés actuellement. Cela signifie alors que les praticiens devraient construire leur planification à partir des qualités physiques dont le développement est prioritairement souhaité. Les qualités neuromusculaires semblent aujourd’hui être déterminantes du niveau de pratique et de l’accès au haut niveau. De ce fait, nous pourrions proposer que la séance vitesse, utilisant majoritairement des grands espaces de jeu, et du travail de sprint, soit réalisée en premier lors de la semaine pour favoriser le développement de la capacité de sprint, et de répétitions d’efforts à haute intensité. Pourtant, en accord avec le principe de variation, nous devons mettre en avant la nécessité de varier les planifications du microcycle et donc d’alterner les possibilités. Cette étude offre donc cette possibilité en montrant que diverses organisations sont réalisables.

Notre quatrième étude s’est cette fois penchée sur la quantité d’entrainement permettant de satisfaire l’objectif de performance compétitive. Malgré nos résultats précédents mettant en avant des organisations du microcycle favorisant le développement des athlètes, il est nécessaire de garder à l’esprit que la performance compétitive reste déterminante, même dans un centre de formation. Alors, afin d’accroitre encore les sollicitations lors des séances à charges élevées, il est nécessaire de s’assurer que la stratégie d’affutage réalisée à J-1 est pertinente. D’après l’étude n°1, les praticiens réalisent pour la plupart la même séance, avec l’utilisation de travail de vivacité, et des jeux réduits. Pourtant, bien que la durée de la séance soit généralement courte (environ 60min) ces contenus peuvent paraître trop exigeant face à l’objectif annoncé d’affutage du fait qu’ils sont également utilisés dans la semaine pour un objectif de développement.

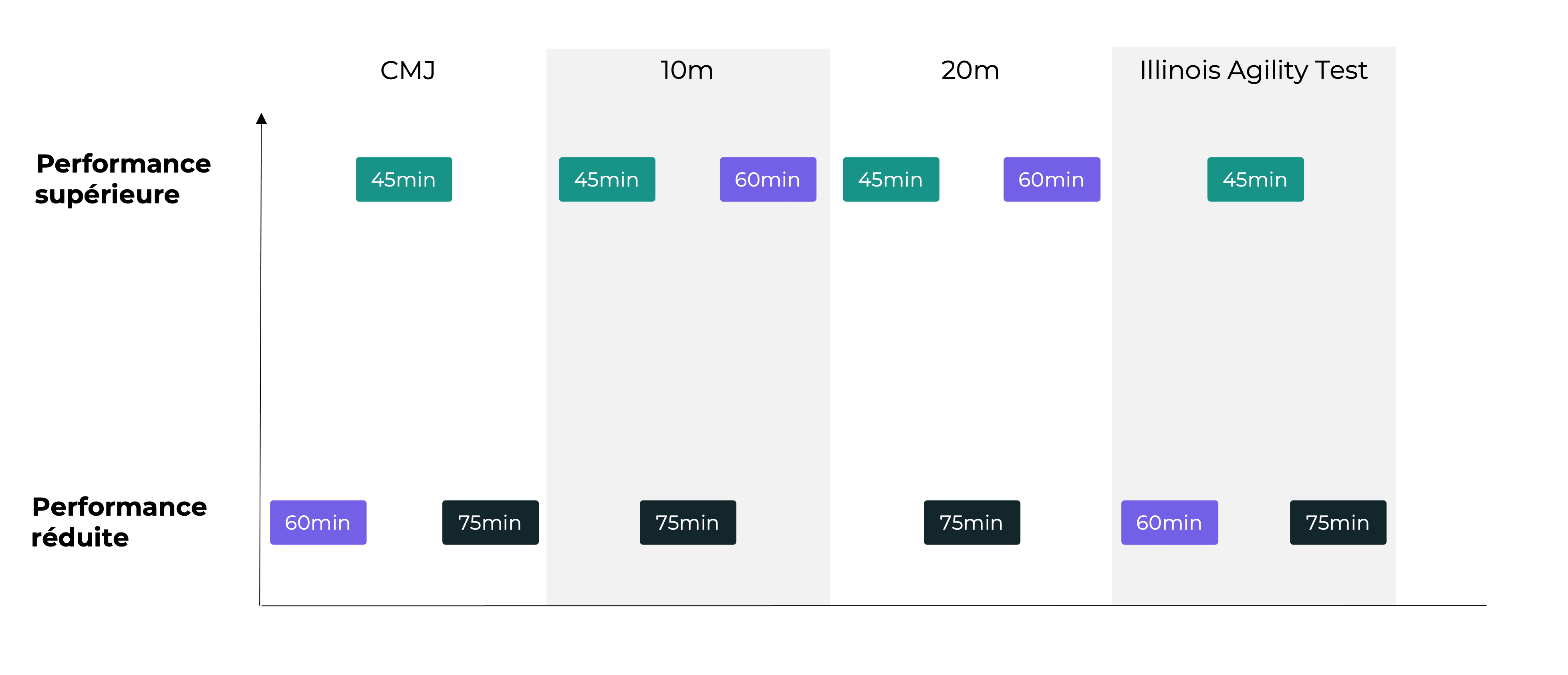

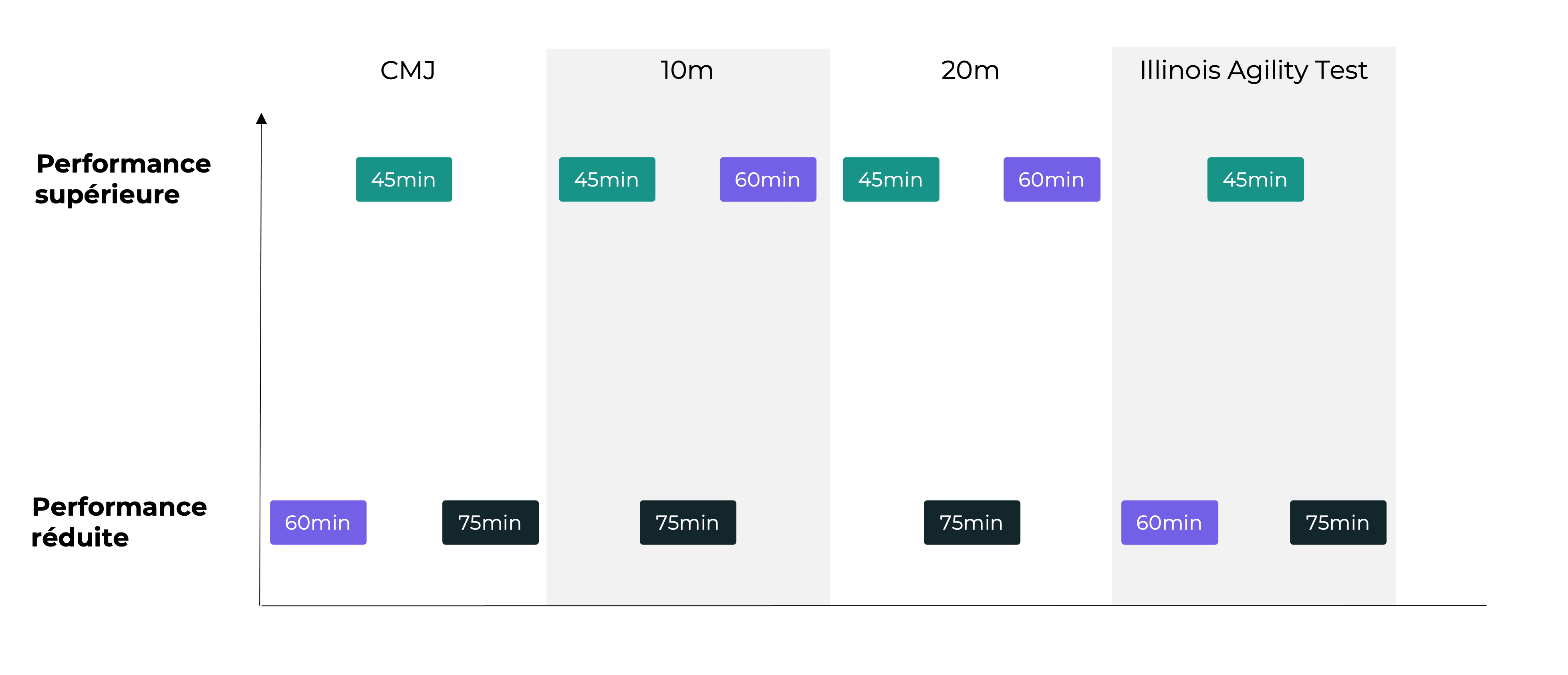

Nous avons donc testé l’impact de trois durées différentes lors de cette séance typique sur l’état de forme compétitif. La durée d’entrainement (et ses composantes) a alors été allongée et diminuée de 25% par rapport à la séance typique. Cela donnait alors lieu à une comparaison de trois séances d’une durée de 45min, 60min, ou 75min. Nous émettions l’hypothèse que la réduction du temps d’entrainement mènerait à un état de forme supérieur le jour du match à cause des contenus d’entrainement trop exigeants.

Lire : Impact physique d'une séance d'entraînement typique le jour précédant un match avec différents volumes chez des joueurs de football élite en centre de formation.

Cette étude a confirmé notre hypothèse que la durée de la séance de veille de match impactait directement l’état de forme compétitif. En effet, lorsque le volume était réduit à 45min, les performances sur les tests physiques et le questionnaire Hooper ont montré des résultats significativement améliorés en comparaison des autres durées d'entrainement. Cela peut notamment s’expliquer par les contenus d’entrainement utilisés (vivacité et jeux réduits). En effet, ces contenus produisent de nombreuses accélérations et décélérations qui entrainent une charge neuromusculaire significative pouvant mener à une réduction de l’état de forme. De ce fait, les entrainements à J-1 devraient chercher à réduire le volume d’entrainement si ces contenus sont maintenus, ou encore les modifier. En effet, cette journée pourrait être l’occasion de travailler davantage les principes tactiques à l’approche de la compétition, ne nécessitant pas une dépense d’énergie trop importante, comme les coups de pieds arrêtés.

Grâce à de telles stratégies, il sera alors possible d’accroitre les charges de travail lors des entrainements à charges élevées, tout en conservant un état de forme satisfaisant lors de la compétition. À long terme cela permettra de satisfaire le double objectif des centres de formation, de développement physique et de performance compétitive.

Bien que tous les résultats précédents soient fondamentaux pour la prescription de l'entrainement, les changements qu'ils impliquent dans la construction des planifications ne pourront être pertinents qu'à condition que l'entrainement satisfasse les principes d'individualisation et de spécificité. En effet, afin de développer au mieux les athlètes, il est nécessaire de prendre en compte l’individu. En accord avec le principe fondamental de l’entrainement de spécificité, l’entrainement devrait recréer les conditions compétitives afin de permettre le développement de l’athlète et d’obtenir des adaptations visibles lors de la compétition. Grâce à l’évolution des technologies embarquées et notamment des GPS, il est aujourd’hui possible de connaître avec précision les efforts compétitifs selon les postes. Dans l’entrainement, les staffs cherchent alors à recréer les demandes compétitives selon les postes. Pourtant, dans la majorité des cas, les charges de travail sont exprimées de manière absolue, et donc non individualisées selon les capacités compétitives de l’athlète. La quantification de manière relative est alors exprimée en pourcentage des données moyennes de match individuelles de chaque joueur pour palier à cette problématique.

De ce fait, notre cinquième étude avait pour but de comparer la méthode de quantification absolue des charges d’entrainement avec la méthode relative aux capacités compétitives de l’athlète. Si l’entrainement adhère aux principes d’individualisation et de spécificité, les différences obtenues avec la méthode de quantification absolue, devraient disparaître avec la méthode relative. Nous émettions alors l’hypothèse que les différences apparaissant lors de la méthode de quantification absolue disparaitraient avec la méthode relative, signifiant que l’entrainement reproduit correctement la compétition.

Les résultats montraient alors des différences significatives, quelle que soit la méthode de quantification des charges de travail. De plus, cette quantification apporte de nouvelles perspectives, montrant que les postes qui semblent les plus exigeants en utilisant les valeurs absolues (les milieux excentrés) sont en réalité les postes les moins exigeants lorsqu’on exprime leur charge en fonction de leur capacité compétitive, au profit d’autres postes (attaquant, défenseurs centraux, milieux axiaux).

De ce fait, une nouvelle compréhension de l’entrainement émerge de cette quantification, mettant en avant la nécessité d’adapter les charges d’entrainement par rapport aux caractéristiques spécifiques à l’individu. De plus, cette étude montre que bien que le développement soit recherché, et que les distances à haute intensité soient déterminantes dans le football de nos jours, ces actions ne sont que très peu reproduites dans l’entrainement. En effet, durant la semaine les distances à haute intensité devraient être augmentées afin de combler l’écart avec les professionnels.

Lire : Différences entre les postes dans les charges d'entraînement absolues et relatives chez des joueurs de football élite en centre de formation.

Les plans d’entrainement devraient alors plutôt adhérer à la définition que nous proposons :

« la construction du plan d’entrainement est le principe par lequel les praticiens gèrent la charge d’entrainement de leurs athlètes, en tenant en compte des variations inter- et intra-individuelles dans les réponses aux stimuli spécifiques aux demandes compétitives de ceux-ci. Cette gestion de la charge d’entrainement est effectuée par un suivi quotidien de la charge externe et interne (physiologique et psychologique, de manière objective et subjective), permettant d’augmenter progressivement les charges de travail. Le plan d’entrainement doit alors permettre une variation des charges et des contenus d’entrainement à travers une périodicité du plan menant à des phases de développement et de récupération. »